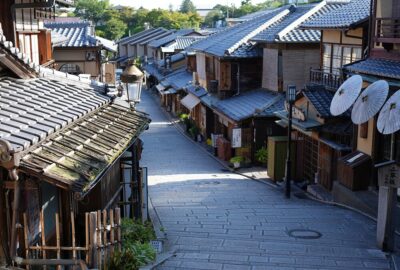

近代建築の宝庫、三条通りを巡るレトロさんぽ

京都の三条通りは、明治から昭和初期にかけて京都のメインストリートとして栄え、数多くの近代建築が残されている通りです。

西洋の建築様式を取り入れた美しい建物の数々が、京都らしい和の建築とも混在して独特の雰囲気を醸し出しています。

今回は、三条通りの東西を歩きながら楽しめる「近代建築めぐり」のコースをご紹介します。おしゃれなカフェやセレクトショップも多く、建築好きでなくてもじゅうぶん楽しめる、京都らしさと異国情緒のミックス散歩です。

目次

「文椿ビルヂング」レトロモダンの出発点

三条通りの散策を始めるなら、まず立ち寄りたいのが地下鉄 烏丸御池駅から徒歩3分の「文椿ビルヂング(ぶんつばきビルヂング)」。大正9年に貿易会社の社屋として建てられた、木造2階建ての洋風建築です。当時としては珍しい木造の洋風建築で、国の登録有形文化財にも指定されています。

外観は重厚でありながら、どこかあたたかみがあり、今見てもモダンな雰囲気。マンサード屋根(急勾配の屋根形状)と銅板・スレート葺きを採用。外壁はタイル張りが特徴です。

2004年のリノベーションにより、和洋折衷のレトロモダンな建築の魅力がさらに引き出されました。現在はレストランや雑貨店などが入る商業施設として、訪れる人を楽しませてくれています。

「新風館(旧京都中央電話局)」歴史と今が重なる京都の新しい顔

「新風館」は元々、大正15年に東京中央郵便局なども手がけた吉田鉄郎氏が設計して建てられた旧京都中央電話局。その歴史的建物を一部保存しながら、隈研吾氏のデザイン監修で現代の感性を取り入れて新棟を融合・再生されたのがこの複合施設です。

正面部分の外観に当時の面影を残しつつ、内部は現代的な空間に造り変えられ、エースホテルやファッション、雑貨、飲食店、ミニシアター「アップリンク京都」を併設。新旧の建築の融合を楽しめるスポットです。

「中京郵便局(旧京都中央郵便局)」保存された美しき郵便の記憶

中京郵便局は、明治7年(1874)年に日本の郵便制度がスタートしたときに開設されました。ネオ・ルネサンス様式の建築です。設計を主に手掛けたのは、設計は逓信省技師の吉井茂則氏・三橋四郎氏。赤レンガに白い石造のアクセントが映えるクラシカルな外観は、思わず写真に収めたくなる美しさ。

一度は取り壊しが決まりかけたものの、保存を求める声が多く寄せられ、1970年にファサード(正面の外壁)を残す形で改修。現在も現役の郵便局として使われており、窓口を利用すれば建物の中に入ることもできます。

「京都文化博物館(旧日本銀行京都支店)」赤レンガのタイムトリップ

京都文化博物館の別館として活用されているのが、旧日本銀行京都支店の建物。明治39年に、多くの銀行建築を手掛けた辰野金吾氏と長野宇平治氏によって設計されました。

重厚な赤レンガの外観、太い柱、アーチ型の窓…どれをとっても美術品のような建物です。館内は展示スペースとしても開放されており、入場無料で自由に見学できます。また、本館との間にある旧金庫室は、現在カフェとして利用されており、明治時代にタイムスリップしたような空間を楽しめるスポットです。

日本生命京都三条ビル旧棟:とんがり屋根が目印

三条通りをさらに東に進んでいくと見えてくるのが、「日本生命京都三条ビル旧棟」。この建物も辰野金吾氏の設計で、大正時代に竣工したもの。

建物の大部分は新しく建て替えられましたが、通りに面する一部は保存されており、今はホテル「TSUGU 京都三条」として生まれ変わっています。内部も近代建築の面影を感じられる造りになっており、宿泊だけでなく、館内カフェの利用もおすすめです。

1928ビル:アール・デコの異彩

最後に紹介するのが「1928ビル」。毎日新聞社京都支局として建てられた建物で、設計は関西建築界の巨匠・武田五一です。

アール・デコ様式のユニークな装飾と鉄筋コンクリート構造が特徴的で、他の近代建築とはまた違う雰囲気を放っています。現在はギャラリー、アートスペースとして、舞台公演や展示などが行われており、京都の“今”と“レトロ”が共存するカルチャースポットです。

寺社仏閣や町家も素晴らしいけれど、こうした近代建築に触れることで、京都のもうひとつの顔に出会えます。どの建物もただ「古い」だけではなく、人の手で大切に守られ、現代の感性と共に活かされているのが魅力です。

京都を訪れたとき、少しだけ目線を上げてみてください。そこには時を超えて語りかけてくる建築たちが待っています。