東本願寺・渉成園の見どころ

親鸞聖人の御真影(ごしんねい)と阿弥陀如来を安置する浄土真宗の「東本願寺」。境内の建築の多くが重要文化財に指定され、京都駅から徒歩7分とアクセス抜群な観光スポットの一つです。東本願寺から少し歩いた場所には、東本願寺の飛地境内地(とびちけいだいち)の「渉成園」という庭園もあり、四季折々の景色が楽しめます。本記事では、東本願寺の歴史や見どころ、周辺のおすすめスポットをご紹介します。

目次

東本願寺とは?

東本願寺の歴史

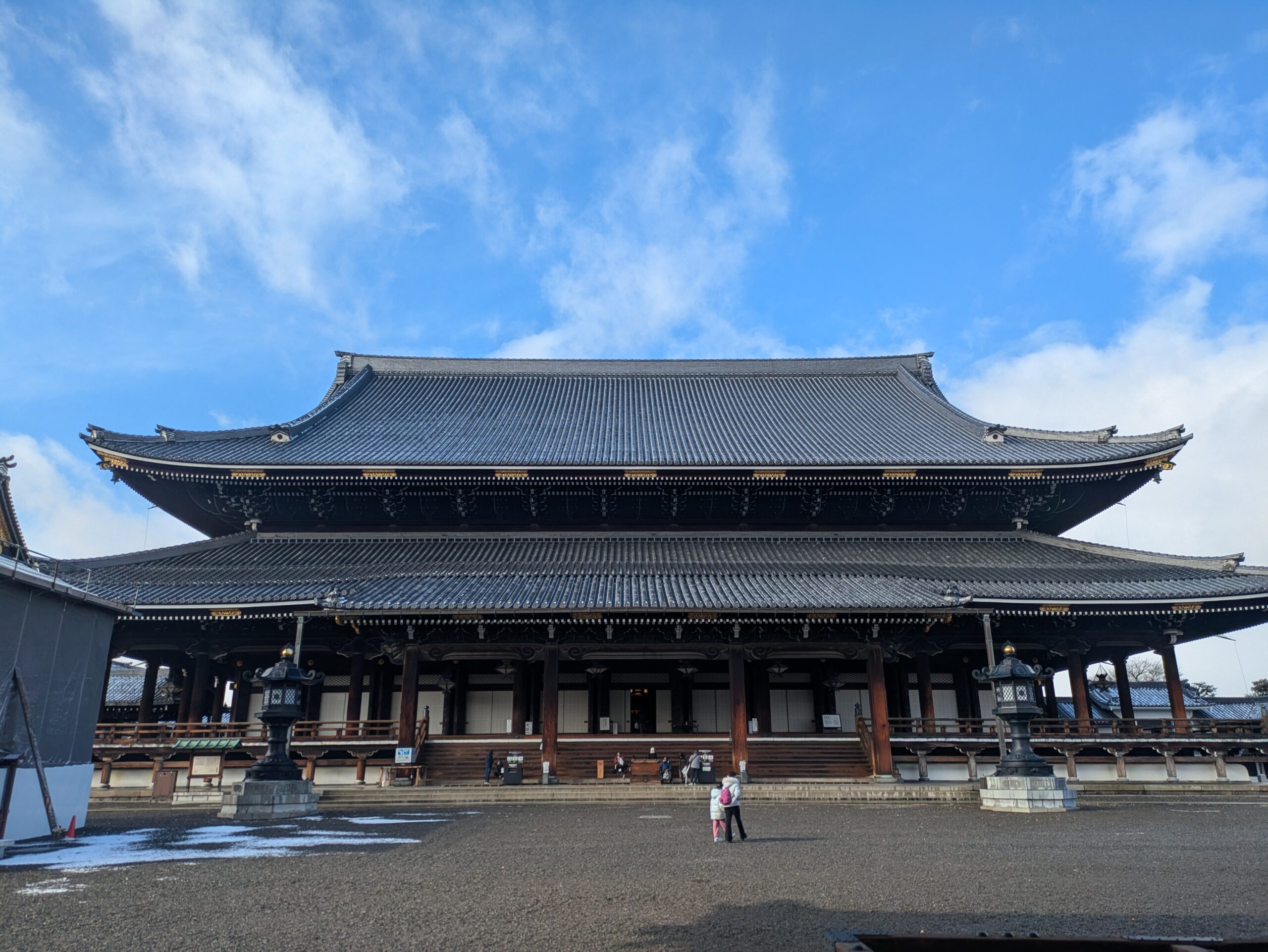

東本願寺は親鸞聖人が宗祖にあたる浄土真宗の「真宗大谷派」の本山で、「真宗本廟(しんしゅうほんびょう)」が正式名称です。御影堂(ごえいどう)には親鸞聖人の姿を写した木造の御真影(ごしんねい)、一般のお寺の本堂にあたる阿弥陀堂には本尊の阿弥陀如来が安置されています。寺院がひろまるにあたり、御影堂と阿弥陀堂が並存する両堂形式となりました。

本願寺は1272年に親鸞聖人の娘である覚信尼(かくしんに)が東山の大谷に廟堂を建て、親鸞聖人の御影を安置したことから始まりました。室町時代に発展した教団は大阪に移転しましたが、戦国時代に織田信長に敵対したことで全焼してしまいます。その後、豊臣秀吉が六条堀川で本願寺を再興したのが現在の西本願寺であり、徳川家康が1602年に烏丸六条・七条間の地を寄進して建てられたのが現在の東本願寺です。

東本願寺と西本願寺の違い

第8代蓮如上人は浄土真宗の教えを広め「教団」を作りあげます。第11代顕如上人は戦国時代に織田信長と争い、当時大阪に移転していた本願寺が敗れました。しかしその後、豊臣秀吉により寺地を与えられ大阪で再興し、さらに京都堀川七条に寺地を与えられ移転。顕如の没後に一度は教如上人が本願寺を継ぎますが、秀吉より退隠を命じられ弟の准如上人が後を継ぎました。これが「浄土真宗本願寺派」の本山にあたる「西本願寺」にあたります。

その後も活動を続けていた教如上人は、秀吉没後の関ヶ原の戦いを経て、1602年に京都烏丸六条・七条間の地を徳川家康から寄進されます。1603年に妙安寺(現在の群馬県に位置していた)から親鸞聖人の自作とされる御真影を受け、同年に阿弥陀堂を建てます。翌年の1604年には御影堂を建て、「真宗大谷派」の本山である「東本願寺」が創設され、本願寺が西と東に分立しました。

東本願寺の見どころ

御影堂(ごえいどう)

親鸞聖人の御真影(ごしんねい)を安置する重要文化財「御影堂(ごえいどう)」。親鸞聖人の御真影を安置した「廟堂」が本願寺の成り立ちであることから、境内の中央に建てられています。世界最大級の木造建築でもあり、正面76m・側面58m・高さ38mの規模です。現在の御影堂は、蛤御門の変による焼失の後 1895年に再建され、2011年に修復されたものです。

建築様式は道場形式で、堂内に敷き詰められた畳は927畳も敷かれており、屋根には約175,000枚の瓦が使用されています。親鸞聖人の御真影の左右には歴代の御影、阿弥陀仏の救いの働きをあらわす「帰命尽十方無碍光如来(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)」の十字名号と、阿弥陀如来の智慧の光をあらわす「南無不可思議光如来(なむふかしぎこうにょらい)」の九字名号が掛けられています。

阿弥陀堂

御本尊の阿弥陀如来を安置し、一般のお寺の本堂にあたる重要文化財「阿弥陀堂」。阿弥陀堂の内部は、生きとし生けるものを救おうとする阿弥陀如来の願いと功徳が成就した浄土の世界観を表した、総金箔の装飾が見どころです。大きさは御影堂より小規模の、正面52m・側面47m・高さ29mです。

御影堂が和様の道場形式であるのに対し、阿弥陀堂は禅宗様の仏堂形式で建てられています。御本尊の左右には、日本に浄土の教えを伝えた法然上人をはじめとするインド・中国・日本の七人の高僧や、聖徳太子の御影が掛けられています。

御影堂門(ごえいどうもん)

御影堂へと人々を導く重要文化財の「御影堂門(ごえいどうもん)」。木造建築の門では世界最大級、二重門としては日本最大級といわれ、正面21m・側面13m・高さ27mのスケールです。あらゆる人々を分け隔てなく受け入れることを表現するため、門には敷居がありません。楼上には釈迦如来・阿難尊者・弥勒菩薩の三尊が安置されており、通常は非公開です。

鐘楼

お勤めや法要の際につかれる撞鐘(つきがね)が吊り下げられた、重要文化財の「鐘楼」。現在の撞鐘は2010年に約400年ぶりに新調されたものです。撞鐘を吊り下げる梁材(はりざい)は、棟梁であった伊藤平左衛門が考案したX字型で架ける独自の手法を取り入れています。境内には、1604年に御影堂が建てられたのと同じくして作られた撞鐘も展示されています。

渉成園

国の名勝に指定されている「渉成園」。東本願寺から少し離れた場所にある飛地境内地(とびちけいだいち)で、歴代宗主の隠居所や東本願寺の来賓を迎える施設として使われてきました。周囲に枳殻(からたち)が植えてあったことから、枳殻邸とも呼ばれています。江戸後期を代表する漢学者の頼山陽は、「渉成園記」で園内の建物や景観を「十三景」として紹介しています。

なかでも目を引くのは、渉成園の中心にある印月池(いんげつち)。敷地面積の約6分の1を占める広大な池で、東山よりのぼる月を美しくうつすことから「印月池」と名付けられました。渉成園は印月池の周辺を歩いて回遊する「池泉回遊式庭園」として、石川丈山が作庭したとされています。印月池内には安政の大火によって焼失した「臥龍堂(がりゅうどう)」があった南大島や、渉成園にゆかりがあるとされていた源融(みなもとのとおる)ゆかりの塔が建てられています。

園内には明治天皇がご休息に使われた「閬風亭(ろうふうてい)」や、池に落ちる小滝から名付けられた「滴翠軒」など、客人をもてなす大広間やお茶室が建てられています。四季折々に移り変わる花や植物も見どころの一つで、春は桜・夏はアジサイや蓮・秋はモミジやイチョウ・冬はツバキなどの花が楽しめます。建物内部は通常非公開ですが、一部は昼食やイベントなどの用途で一般でも利用可能です。

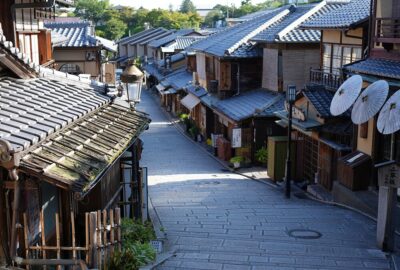

東本願寺周辺のおすすめスポット

ニデック京都タワー

画像提供:ニデック京都タワー

東京オリンピックが開催された1964年に開業した「ニデック京都タワー」。京都観光の玄関口である京都駅の目の前に立つタワーは地上131mの高さで、展望室からは京都の街を360度一望できます。夜にはライトアップも行われており、昼と夜で違う表情を見せるのも見どころの一つ。京都タワーのビルにはホテルや飲食店、お土産などを購入できる商業施設があり、和菓子づくりや寿司づくりなど京都の文化を体験できるワークショップも開催されています。

漬け野菜 イソイズム

京野菜をさまざまな手法で漬けた、漬け野菜を提供する「漬け野菜 イソイズム」。古くからの漬物の概念にとらわれずに、オイルや味噌を使ったり漬ける時間を調整したりすることで、京野菜のポテンシャルを引き出せるように野菜を漬けています。とくにランチは豊富なレパートリーの漬け野菜を少量ずつ楽しめるとあって、予約必須の人気店です。

今西軒

絶品おはぎが評判の「今西軒」。昔ながらの製法で炊き上げた餅米に、風味豊かなつぶあん・こしあん・きなこをまとわせた味わいは、まさに素朴な贅沢です。店内はこぢんまりとしていますが、テイクアウトにも便利で大人気。やさしい甘さが疲れを癒す、京都観光にぜひ加えたい注目の一軒。落ち着いた町家の雰囲気も楽しめるため、ほっと一息つきたい時の休憩にぴったり。早々に売り切れることもあるので、早めの訪問が安心です。おはぎ好きなら外せない逸品を、ぜひご賞味ください。心も体も満たされるのは間違いなし。

亀屋陸奥

七条堀川にある「亀屋陸奥」は、室町時代から続く老舗和菓子店。西本願寺の御用菓子司として知られ、創業から400年以上の歴史を持つ。名物の「松風」は、小麦粉や白味噌を使った素朴な焼き菓子で、織田信長との戦いの際に兵糧として考案された伝統の味。白味噌の香りともちもち食感が特徴で、時間が経つと発酵が進み、味わいが変化するのも魅力。京都らしい歴史を感じるお土産としても人気が高く、訪れた際にはぜひ味わってみたい逸品。

東本願寺 基本情報

| 名称 | 東本願寺 |

| 住所 | 京都府京都市下京区烏丸通七条上る |

| 拝観時間 |

3月〜10月:5:50〜17:30 11月〜2月:6:20〜16:30 |

| 拝観料金 | 無料 |

| アクセス | JR京都駅より徒歩7分 |

| HP | https://www.higashihonganji.or.jp/ |

渉成園 基本情報

| 名称 | 渉成園 |

| 住所 | 京都府京都市下京区下珠数屋町通間之町東入東玉水町 |

| 拝観時間 |

3月〜10月:9:00~17:00(受付は16:30まで) 11月〜2月:9:00~16:00(受付は15:30まで) |

| 庭園維持寄付金 |

大人:700円以上 中高生:300円以上 小学生以下:無料 |

| アクセス | JR京都駅より徒歩10分 |

| HP | https://www.higashihonganji.or.jp/about/guide/shoseien/ |