石清水八幡宮 歴史と文化が息づく国家鎮護の社

京都府八幡市にある「石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)」は、日本三大八幡宮の一つ。平安時代から国家鎮護の神社として信仰を集め、皇室や武士たちの厚い崇敬を受けてきました。現在もその壮麗な社殿や四季折々の自然、伝統行事が多くの人を惹きつけています。

源氏ゆかりの神社|石清水八幡宮のはじまり

創建は859年(貞観元年)。奈良・大安寺の僧・行教が大分県の宇佐八幡宮を訪れた際、八幡大神のお告げを受け、京の都を守るために男山へ勧請したのが始まりです。この地は平安京の裏鬼門にあたり、都を守る神として祀られました。

平将門の乱や藤原純友の乱の際には朝廷が八幡大神に祈願すると、速やかに平定されたことから国家鎮護の神社としての信仰が確立。源氏の氏神としても知られるようになり、源義家がここで元服して「八幡太郎義家」と名乗った逸話は有名です。

その後も、織田信長や豊臣秀吉、徳川家光といった歴史の要人が社殿の修復や再建を行い、現在の社殿は1634年(寛永11年)に徳川家光によって造営されました。八幡造の社殿としては日本最古かつ最大規模を誇り、2016年には国宝に指定されています。

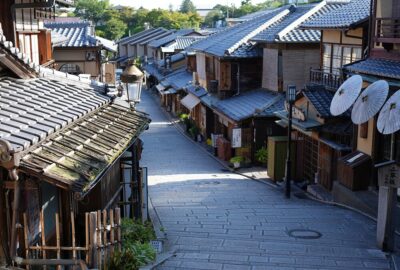

見どころ|歴史と自然が調和する境内

境内には歴史的価値の高い建造物や自然豊かな景観が広がり、訪れるたびに新たな発見があります。

国宝に指定されている本殿は、八幡造と呼ばれる独特の建築様式が特徴。鮮やかな極彩色の彫刻や、細部にまで施された装飾が見事です。中でも「瑞籬欄間彫刻(みずがきらんまちょうこく)」や「黄金の雨樋」は必見。美しい細工が施された本殿は、まさに歴史と芸術の結晶です。

本殿だけでなく、男山中腹に湧き出る霊泉「石清水井(いわしみずい)」も神聖な場所のひとつ。古くから神事に用いられ、「湯立神事」でもこの清水が使われています。

一ツ石|願いが叶う不思議な石

参道の三ノ鳥居付近には、「一ツ石(ひとついし)」と呼ばれる石があり、古くから「願い事をしながら触れると願いが叶う」と言われており、また、一ッ石と本殿を往復し、百度参り・千度参りを往復するため「お百度石」とも呼ばれているそう。

境内の展望台からは、木津川、宇治川、桂川が合流する様子や、遠く天王山、比叡山まで見渡せる絶景が広がります。春には桜、秋には紅葉と、四季折々の美しさが楽しめます。

また、異色のスポットとして知られるのが「エジソン記念碑」。発明王トーマス・エジソンが、電球のフィラメントに八幡の竹を使用したことを記念して建立されたもので、歴史と科学が交差するユニークな場所として人気です。

伝統行事|平安時代から続く祭礼

石清水八幡宮では、一年を通じてさまざまな祭礼が行われています。

9月15日に行われる「石清水祭」は平安時代から続く勅祭で、「動く古典」とも称される壮麗な祭りです。八幡大神の神霊を御輿に移し、山上の本殿から山麓の頓宮へと渡御する神幸行列が見どころ。平安絵巻を彷彿とさせる華やかな雰囲気が魅力です。

2月には「湯立神事」が行われ、神楽女が霊泉「石清水井」から汲み上げた神水を釜で沸かし、笹の葉で湯を振りまいて厄除けや無病息災を祈願します。境内に湯気が立ち込める様子は神秘的です。

節分には「鬼やらい神事」が執り行われ、桃剣や桃弓を用いて邪気を払い、福豆を撒く儀式が行われます。参拝者には福豆が振る舞われ、厄除けを願う人々で賑わいます。

|

神社名 |

石清水八幡宮 |

|

拝観時間 |

9:00〜16:.00 |

|

住所 |

京都府八幡市八幡高坊30 |

|

アクセス |

京阪「石清水八幡宮駅」下車 参道ケーブルに乗り換え「八幡宮山上駅」 徒歩5分 |

|

電話番号 |

075-981-3001 |

|

公式サイト |

https://iwashimizu.or.jp/ |