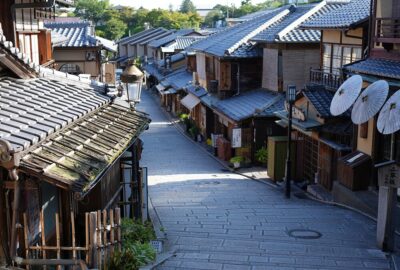

神の使いとなる日 ー 祇園長刀鉾の稚児社参(ちごしゃさん)

祇園祭のなかでも、ひときわ厳かな空気に包まれるのが「長刀鉾 稚児社参」が行われました。

毎年7月13日、八坂神社にて行われるこの神事では、稚児が白馬に乗って参拝し、「お位もらい」の儀式を受けます。稚児は「神の使い」としての資格を授かり、祇園祭の山鉾巡行に向けて、神聖な役割を担う存在へと変わるのです。

2025年の稚児には、京都市在住の久保堅斗さん(8歳)が選ばれました。日曜の午前11時。陽ざしのなか、雅な装束に身を包んだ稚児が、静かに八坂神社へと向かう姿に、多くの人々が息を呑みました。

蝶とんぼ冠に金の立烏帽子 ― 儀式の衣装とその意味

稚児は単なる「子ども」ではありません。選ばれた少年は、長刀鉾町の仮養子として迎えられ、神聖な存在として扱われます。

当日、稚児が身にまとうのは、狩衣姿に金の立烏帽子、そして蝶とんぼ冠を重ねた装束。華美さのなかに宿る厳粛さは、まさに“現代に生きる神話”のよう。白馬にまたがり、従者とともに神社へと向かう姿は、絵巻物から抜け出したかのような光景でした。

神前で受ける「お位もらい」 ー 儀式の流れ

稚児は八坂神社正面で馬を降り、静かに昇殿します。神前には海の幸、山の幸が献じられ、神官によって厳粛に儀式が執り行われます。

このとき、稚児は「神酒」や「洗米」をいただくことで、形式的に「神の子」となります。祇園祭の主役の一人として、神の意志を世に伝える“橋渡し”の存在となるのです。

儀式の後、稚児は「神の使い」とされ、穢れに触れないよう祇園祭の本番である山鉾巡行までの期間、地に足をつけることなく、常に強力(ごうりき)の肩に担がれて移動します。

なぜ稚児が必要なのか ー 起源と背景を知る

この社参の儀は、祇園祭が誕生した平安時代から続く重要な神事のひとつで稚児社参はその中心に位置づけられています。

長刀鉾に乗る稚児が、八坂神社で「しめ縄切り」の大役を担うには、神の許しを得なければなりません。そのための“通過儀礼”として、社参が存在しているのです。

つまりこの儀式は、「祇園祭=神事」であるという原点を、静かに、しかし強く現代に伝えてくれる行事なのです。

伝統と今をつなぐ「稚児」という存在

祇園祭の山鉾が豪華絢爛な美しさで人を魅了する一方、稚児社参は「静かな祈り」のような儀式です。

装束や馬、儀式の形式が目を引く一方で、その内側にある「子どもが神になる」という物語性と、それを支える大人たちの細やかな段取り、そしてそれらを見守る観客たちの温かい眼差し。このすべてが、祇園祭を“生きた伝統”たらしめているのかもしれません。

京都の街が一年で最もにぎわう7月。その喧騒の中にある静かな神事に、ぜひ足をとめてみてください。