松尾大社 酒造の神と四季の美を感じる神社

京都の西京区にある「松尾大社(まつのおたいしゃ)」は、京都でも最も古い神社の一つ。創建は701年と伝えられ、特に酒造の神として全国の酒造業者から篤く信仰されています。

松尾大社のはじまり|古代の信仰と酒造の神

松尾大社の歴史は、松尾山の山頂にある磐座を祀ったことが始まりとされ、5世紀頃にこの地を開拓した秦氏(はたし)が氏神として信仰しました。その後、701年に文武天皇の勅命を受け、秦忌寸都理(はたのいみきとり)が現在の場所に社殿を建立しました。

平安京遷都後は、「東の賀茂神社、西の松尾大社」と称され、皇城鎮護の神社として朝廷から深く崇敬されました。また、中世以降は「酒造の神」としても名を馳せ、今でも全国の酒造関係者が参拝に訪れています。

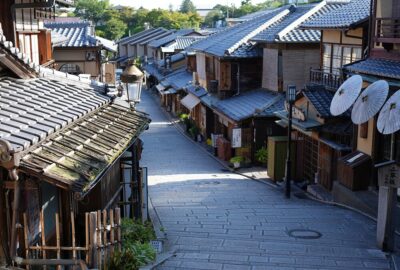

松尾大社の見どころ|歴史と自然が織りなす特別な空間

境内には、歴史的に価値の高い建造物や、美しい庭園、神秘的な霊泉など、訪れる人を魅了するスポットが点在しています。

本殿は室町時代に建立され、「松尾造」と呼ばれる独特の建築様式を持ちます。屋根の前後が同じ長さに流れる形が特徴で、力強くも優雅な佇まいが印象的です。

庭園「松風苑(しょうふうえん)」は、日本庭園の巨匠・重森三玲によって造られました。蓬莱の庭、曲水の庭、上古の庭の3つの庭から構成されており、古代から中世の庭園様式を現代的に表現したデザインが魅力。四季折々の表情を楽しむことができます。

「神像館」には、平安時代初期に作られた等身大の神像3体(重要文化財)をはじめ、平安末期から鎌倉時代にかけての貴重な神像18体が展示されています。これらの神像は日本の神像彫刻史を知る上でも重要な資料となっています。

また、「亀の井」と呼ばれる境内の霊泉は、酒造りに使うと酒が腐らないと伝えられています。茶道や書道にも使われるほど清らかな水で、「長寿の水」とも言われています。

境内にある「霊亀の滝(れいきのたき)」は、松尾山から流れ出る水が落ちる神聖な場所。この滝の水は、境内の霊泉「亀の井」と同じく、酒造りに使うと酒が腐らないと言われています。かつては修験者たちがこの滝で身を清め、神聖な儀式を行っていたとされ、静かで神秘的な雰囲気が漂います。

神社の歴史や酒造りにまつわる文化を学びたいなら「お酒の資料館(神輿館)」もおすすめです。館内には酒造りに関する貴重な資料や、歴代の酒樽、神輿などが展示されており、日本酒と神社の関わりを深く知ることができます。特に、松尾大社がいかに古くから酒造りと結びついていたかがよく分かる展示が多く、酒好きな人にはたまらないスポットです。

松尾大社の祭礼とイベント|伝統に触れる機会

松尾大社では、年間を通じてさまざまな祭礼やイベントが行われています。

春の「松尾祭」は1000年以上の歴史を誇る祭礼で、神輿が市内を巡行する「神幸祭(おいで)」と「還幸祭(おかえり)」が行われます。桂川を船で渡る「舟渡御」は、京都ならではの風情が漂い、多くの見物客が訪れます。

4月には「山吹まつり」が開催されます。境内を彩る山吹の花が見頃を迎え、美しい黄色の花々と神社の風景が織りなす光景はまさに圧巻。境内を散策しながら、京都の春を存分に感じることができます。

また、春と秋には全国の酒造業者が集まる「醸造祈願祭」が行われます。春の「中酉祭」では醸造の成功を祝い、秋の「上卯祭」では醸造の安全を祈願します。酒造の神社ならではの伝統行事として、全国の酒造関係者から大切にされています。

松尾大社は、酒造の神としての信仰を集めるだけでなく、四季折々の美しさや、歴史的建造物、伝統行事など、京都の文化を体感できる特別な場所です。観光地としての華やかさだけでなく、静かに歴史を感じることができる神社でもあります。

京都を訪れた際は、ぜひ松尾大社の厳かな空気に触れ、古の信仰や伝統に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

|

神社名 |

松尾大社 |

|

拝観時間 |

9:00〜16:.00(日曜・祝日のみ 9:00〜16:30まで) |

|

住所 |

京都市西京区嵐山宮町3 |

|

アクセス |

阪急松尾大社駅 徒歩2分 |

|

電話番号 |

075-871-5016 |

|

公式サイト |

https://www.matsunoo.or.jp/ |