二条城の見どころを徹底解説!徳川の足跡と庭園美を巡る旅

目次

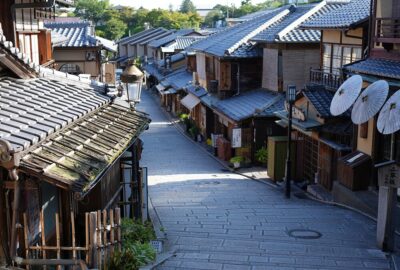

元離宮二条城(もとりきゅう にじょうじょう)

「二条城」は正式名称は「元離宮二条城」といいます。大政奉還という日本の歴史の重要な転換点の舞台になったお城としても有名で、世界遺産にも登録されているので観光スポットとしての人気も高く、国内外から多くの方が訪れます。

今回は、二条城の基本情報から、読んだらきっとすぐにでも行きたくなる見逃せないスポット、季節ごとの楽しみ方をご紹介します。

元離宮二条城の歴史

徳川家康が築いた京都の拠点

二条城は、江戸幕府の初代将軍である徳川家康が1603年に築城を命じたことに始まります。将軍が京都に滞在するときの宿泊・政務施設という、いわば「京都の徳川家の本拠地」でした。江戸幕府の権威を示すうえでも重要だったので、家康の威光を感じるデザインが随所に見られます。

『家康公肖像』(国立国会図書館所蔵)

歴史の転換点となった「大政奉還」の舞台が二条城

二条城といえば、江戸幕府の始まりだけでなく、江戸幕府の終わりの「大政奉還」の舞台になった場所としても有名です。1867年、江戸幕府の15代将軍・徳川慶喜が政権を朝廷に返上し、260年あまり続いた江戸幕府は終焉を迎えます。

その大きな転換点のシーンがまさに二条城で行われました。日本史の教科書にも必ずといっていいほど載るこの出来事を思い浮かべながら歩くと、また違った感慨深さを味わえるはず。

世界文化遺産にも登録

そんな歴史的・文化的価値から、二条城は1994年に「古都京都の文化財」の一部としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。敷地内には絢爛豪華な建築や美しい庭園があり、現代の私たちの目にも新鮮かつ壮麗に映るので、海外の観光客が必ず訪れるのも納得です。

二条城の見どころ

ここからは、二条城の敷地内を巡りながら見どころを押さえていきましょう。二条城の主な構造は「外郭」「二の丸(にのまる)」「本丸(ほんまる)」の三つのエリアに分かれています。入ってからの順路は案内看板もあるので迷うことは少ないはずですが、頭の中でざっくり地図をイメージしておくと便利です。

東大手門(ひがしおおてもん)からスタート

二条城の正門として、まず目に飛び込んでくるのが「東大手門」。後水尾天皇行幸の際に一度平屋に建て替えられた後、再び2階建てに戻ったもの。石垣と深い堀に囲まれた姿が、戦国期の築城らしさを感じさせ、重厚感ある門構えがワクワク感を高めてくれます。

唐門(からもん)の豪華絢爛さに圧倒

東大手門から左に進むと現れるのが「唐門」。二条城の顔とも呼べるスポットで、金箔や極彩色の装飾、豪華な彫刻などが目をひきます。

門の左右には龍や鳳凰、竹林、梅などのモチーフが細かく彫られており「桃山文化」の粋を集めた絢爛さに感嘆します。また、筋塀ともよばれる築地塀の白線は、5本線が最高格となります。

二の丸御殿(にのまるごてん)

唐門のくぐると見えるのが「二の丸御殿」。現存する城郭御殿の中でも最大級の規模を誇り、国宝にも指定されています。

江戸幕府の政治の場として使われていただけあって、将軍が権威を示すための見事な障壁画や精緻な欄間彫刻が必見です。また、狩野派の絵師たちが描いた障壁画は、贅沢な金箔とダイナミックな筆遣いが特徴でまさに歴史の宝庫。部屋数は33室あり、入口から遠侍(とおざむらい)・式台・大広間・蘇鉄の間・黒書院・白書院の6棟で構成されています。

もうひとつが「うぐいす張り」の廊下。経年劣化に伴う音といわれていますが、実際に歩いてみると、まるで鶯(うぐいす)が鳴いているかのような澄んだ音が聞こえます。

二の丸御殿 大広間 一の間・二の間

一の間と二の間は、大広間の主室であり、将軍が大名や公卿と公式に対面する場所として、二の丸御殿の中でも最も格式が高い造りになっています。

一の間の特徴は、将軍の身分の高さを表す二重折上格天井です。また、書院造りの床の間や違い棚、壁画や天井装飾が非常に荘厳で、狩野探幽による松の障壁画が見事です。

提供:二条城

二の丸御殿 大広間 三の間(欄間)

三の間は、欄間彫刻が特に見どころです。孔雀や鳥と草を題材にした透かし彫りが施され、豪華な装飾が空間を引き立てています。

提供:二条城

二の丸御殿 大広間 四の間《松鷹図》

将軍の上洛の際に武器庫として使われたという四の間には、狩野山楽による《松鷹図》が描かれています。黄金を背景にした松の木と猛禽が印象的で、二条城を代表する障壁画の一つです。

提供:二条城

二の丸御殿 式台の間

式台の間は、訪れた大名が老中との挨拶を行い、永遠に続く繁栄を表す松を題材にした障壁画が特徴で格式を感じさせる空間です。

提供:二条城

二の丸御殿 遠侍 三の間 《竹林群虎図》

遠侍の三の間は「虎の間」とも呼ばれ、《竹林群虎図》が描かれています。虎が竹林の中で躍動する様子が表現され、来訪者を威嚇するように睨みをきかせている迫力ある作品です。

提供:二条城

二の丸御殿 遠侍 勅使の間

勅使の間は天皇の使者を迎えるための特別な空間で、青楓や檜を題材にした障壁画が描かれています。春から夏の植物が部屋全体を彩ります。現存する城郭で勅使の間を備えるのは、二条城だけです。

提供:二条城

二の丸御殿 黒書院「桜の間」

黒書院の一の間と二の間は「桜の間」と呼ばれ、満開の桜を描いた金箔の障壁画が特徴です。江戸時代には「小広間」と呼ばれ、将軍と徳川家に近しい大名や高位の公家などが対面する場として使用されました。

提供:二条城

二の丸御殿 白書院

白書院は将軍の居間や寝室として使われ、水墨画を中心とした落ち着いた障壁画が特徴です。山水画や伝説的な人物が描かれています。.jpg)

提供:二条城

二の丸庭園(にのまるていえん)の調和美

二の丸御殿を見学したら、ぜひお庭にも目を向けてみましょう。二の丸庭園は江戸時代の代表的な作庭家である小堀遠州らによって、後水尾天皇の行幸に伴い改修されました。また、昭和28年、国の特別名勝に指定されています。

中央には大きな池があり、池に浮かぶ中島と大小の庭石が美しく、季節ごとの花々や木々の彩りも魅力です。池の脇にある蘇鉄(そてつ)には、冬の気温が下がる京都の寒さ対策としてわら製の“こも”で幹を覆う「こも巻き」がなされ、今では冬の風物詩になっています。

蘇鉄のこも巻き

蘇鉄のこも巻き

本丸御殿(ほんまるごてん)と本丸庭園

二の丸を満喫したら、本丸櫓門を通ってお城の中核エリア「本丸」へと足を運びます。この本丸櫓門の木橋は、戦時は落として敵が渡れないようにして、銅板で覆われた扉を閉めて火器を防いだそう。また、以前は木橋は2階建てで、寛永行幸の際に天皇は二の丸御殿から木橋の2階を通って地上を歩くことなく天守まで行かれたそう。

本丸櫓門

本丸櫓門

二条城の中心部分を守るようにある本丸御殿。1626年に後水尾天皇の行幸の際に、本丸内に建てられましたが、1788年に大火で消失。現在の御殿は、1893年に桂宮家の御殿を移築したもので、皇室の離宮としても使用されました。

内部は書院造を基調とする優美な空間が広がり、豪華な障壁画や精緻な欄間など、当時の高度な建築技術と芸術性が色濃く残っています。江戸時代の宮家の御殿で、これほどの規模を残している物は他になく、当時の宮家の住まいのありようがわかる貴重な建築として、国の重要文化財に指定されています。

本丸庭園とあわせて、四季折々に移ろう自然の風景とともに、江戸から近代にわたる壮大な歴史を感じ取ることができます。

本丸御殿

本丸御殿

本丸庭園

御常御殿 松鶴の間(狩野永岳筆)

御常御殿の松鶴の間は、「御座所」とも呼ばれ、御殿の主の居室であり、狩野永岳による《松鶴図》が描かれています。松の木と鶴が調和した構図で、格式高い空間を演出しています。

提供:二条城

御常御殿 四季草花の間(中島来章筆)

御常御殿の四季草花の間には、中島来章による《四季草花図》が描かれています。四季折々の草花を描いた作品で、円山派の繊細な技法が光ります。

提供:二条城

天守台からの見晴らし

後水尾天皇の行幸に伴い、本丸の南西隅に五重六層の天守閣がありましたが、落雷により焼失。今は「天守台」のみが残っています。石垣の上に上がってみると、思ったよりも高く、周辺の町並みが一望できます。

天守台からの眺め

天守台からの眺め

清流園

本丸を見たあと、二条城の北側に「清流園」が広がります。1965年に京都市が迎賓施設として建設された庭園で、西半分は和風、東半分は洋風で芝生が敷かれています。部材、庭石、樹木は、京都の豪商・角倉了以の屋敷跡から移されたそうで、西側には「香雲亭」や本格的な茶室を備えた「和楽庵」があり、園路沿いには、春には桜のトンネルが楽しめる花見スポットになります。

和楽庵

「和楽庵」は「茶房前田」が和風喫茶として営業、お城見学のあとにカフェを楽しむことができます。

香雲亭

通常非公開の「香雲亭」ですが、特別事業として朝食や昼食が楽しめます。訪れる人々は、美しい庭を眺めながら、静かで落ち着いたひとときを過ごせるでしょう。

加茂七石

清流園を語る上で外せないのが「加茂七石」です。これは賀茂川流域に伝わる七つの霊石の総称で、その一部が清流園の庭に配置されています。石にはそれぞれ由緒があり、ただ眺めるだけでなく、物語を紐解く楽しみ方もおすすめ。石が持つ独特の存在感が、現代的な庭園空間に神秘的な雰囲気をもたらしています。

ほかの見どころ

西北土蔵(米蔵)

お城の中に土蔵が残るのは二条城だけで、かつて二条城内には土蔵が10棟あったが、現在は3棟のみ。

北中仕切門

本丸西櫓門への通路を塞ぐ防壁上重要な門。南中仕切門と対になっている。

北大手門

かつて道を挟んだ向いに京都所司代屋敷への連絡門としても使われたそう。現在は通行はできません。

西門

かつて江戸時代は通用門として使われていた。明治以降には外堀にかかる木橋も失われ、今では門だけが残り通行はできません。

石垣や堀

二条城のお堀は、外堀だけでなく、本丸を取り囲む内堀もあるので、石垣や堀の組み方の巧みさを見比べながら歩くと見応えがあります。お城の防御機能や建築技術がどんなものだったのか、少し考えながら巡ると、より深い発見があるかもしれません。

二条城障壁画 展示収蔵館と休憩所

城内には、二の丸御殿の障壁画の原画を収蔵し、展示する収蔵館があります。無料の休憩所もあります。二の丸御殿には3,600面(一部重文)もの障壁画が残っており、狩野探幽など狩野派の絵師たちの原画が展示されています。(※年4回、計240日公開)

休憩所には、売店や喫茶もあるので見学後ゆっくりと休むことができます。

二条城はこんな人におすすめ

歴史好き・日本史ファン

日本史の重要な転換点である「大政奉還」の舞台を実際に見て当時の様子を感じられます。徳川家の栄枯盛衰の豪華さや、幕末のドラマをイメージしながらの散策はたまりません。

和の芸術や建築が好きな方

豪華な障壁画や精巧な彫刻、風情ある回遊式庭園など、日本の伝統美を凝縮したような空間が待っています。

京都に来たけどお寺や神社ばかりはちょっと…という方

「京都=寺社仏閣」というイメージを少し違う角度から楽しめるのがお城観光の魅力。新鮮な目線で京都を感じられます。

家族連れや初めて京都に来る人

世界文化遺産ということもあって、初京都観光コースに入れておきたい場所。お城好きなお子様なら「うぐいす張り」に感動してくれるかもしれません。

季節ごとの楽しみ方

春:桜が彩る二条城

京都の桜名所は数あれど、二条城の桜も負けず劣らず美しいことで有名。ソメイヨシノやシダレザクラなど、様々な種類の桜が咲き乱れます。ライトアップ期間には、夜になると幻想的な光景に包まれます。なお、ライトアップ期間は昼間とは別の特別イベント(入替制)として開催されるため、夜桜を楽しみたい方は事前に開催情報を確認し、早めのチケット購入をおすすめします。

夏:青もみじと涼感を楽しむ

夏の京都は暑さが厳しいイメージがありますが、二条城の庭園をのんびり散策するなら、木陰と池の水面が涼しげな風情を与えてくれます。青々としたもみじの葉は秋の紅葉の前段階ですが、実はこの季節ならではの爽やかさがあります。大きな木々が日差しを遮り、少し休憩するのにも最適。他の観光地に比べると比較的ゆったり回れるのも夏のメリットかもしれません。

秋:紅葉と歴史のコラボレーション

秋の京都といえば紅葉。二条城でもイチョウやモミジが美しいグラデーションを作り出します。特に二の丸庭園の紅葉は、金色や赤色が池に映り込んで、ドラマチックな景観に。紅葉シーズンになるとライトアップイベント(入替制)が行われることもあり、昼と夜で全然違う表情を見せてくれます。昼間は歴史を感じつつ散策、夜はライトアップでロマンチックに、なんて贅沢な一日を過ごしてみては?

冬:閑散期だからこその静けさ

冬の京都は観光客がやや少なくなる時期。だからこそ、二条城を静かに楽しみたいなら冬が穴場です。雪が降ったらラッキー! 石垣や御殿の屋根にうっすら雪が積もり、いつもと違う表情の二条城を拝めます。ただし寒さは覚悟が必要。防寒対策はしっかりとしつつ、雪景色の二条城を狙ってみるのも粋な楽しみ方ですよ。

二条城のライトアップ

二条城では、季節ごとに特別なイベントや企画展が開催されることも大きな魅力。春や秋の夜間ライトアップや、プロジェクションマッピングなどデジタル技術を駆使した現代的な演出が行われることもあります。歴史×テクノロジーの融合が、不思議な感動を呼び起こしてくれるんですよね。

さらに、内部の特別公開が行われることもあるので、タイミングが合えば普段は見られない場所に足を運べるチャンス。例えば「二の丸御殿特別入室」など、期間限定の企画には要チェックです。最新情報は二条城ホームページや京都市の観光サイトで随時アップされているので、ぜひチェックしてみてください。

まとめ 二条城で京都の歴史を味わおう

二条城は、徳川家康が造営したお城で、幕末の大政奉還という日本史の大きな転換期も体感できる貴重なスポット。荘厳な御殿や見事な庭園、そして歴史の重みまで余すところなく楽しめる、まさに“生きた文化財”といえる存在です。

京都の中心部にあるのでアクセスのしやすさも魅力。周辺にも観光スポットやグルメがたくさんあるので、半日~1日かけてゆっくり楽しむのもいいですし、隙間時間にふらっと訪れても充実した時間が過ごせるはず。

歴史好きな方はもちろん、「京都といえばお寺や神社ばっかり見てきた」という方にもぜひ立ち寄ってほしい場所。世界文化遺産の空気に触れながら、豪華な建造物と季節の移ろいを感じつつ、自分なりの“京都物語”を味わってみてください。

ぜひこの記事を参考に、二条城の楽しみ方を見つけてください。歴史のロマンに浸りながら、美しい庭園を散策し、豪華絢爛な唐門や御殿を見上げ、そしてふとした瞬間に「ここが大政奉還の舞台か…」と想像してみる。そんな時間が、きっとあなたの旅をより深く、味わい深いものにしてくれます。

二条城の基本情報

|

施設名 |

元離宮二条城 |

|

営業時間 |

8:45~16:00(閉城17:00) |

|

料金 |

一般 1,300円、中高生 400円、小学生 300円(二の丸御殿観覧料金含む) ※本丸御殿観覧は、二条城HPから要予約。 |

|

住所 |

京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 |

|

アクセス |

地下鉄「二条城前駅」から徒歩すぐ |

|

定休日 |

12月29日~31日 ※本丸御殿、二の丸御殿観覧休止日有。HP要確認。 |

|

電話番号 |

075-841-0096 |

|

公式サイト |

https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/ |