江戸から現代へ、時をつなぐ老舗の矜持

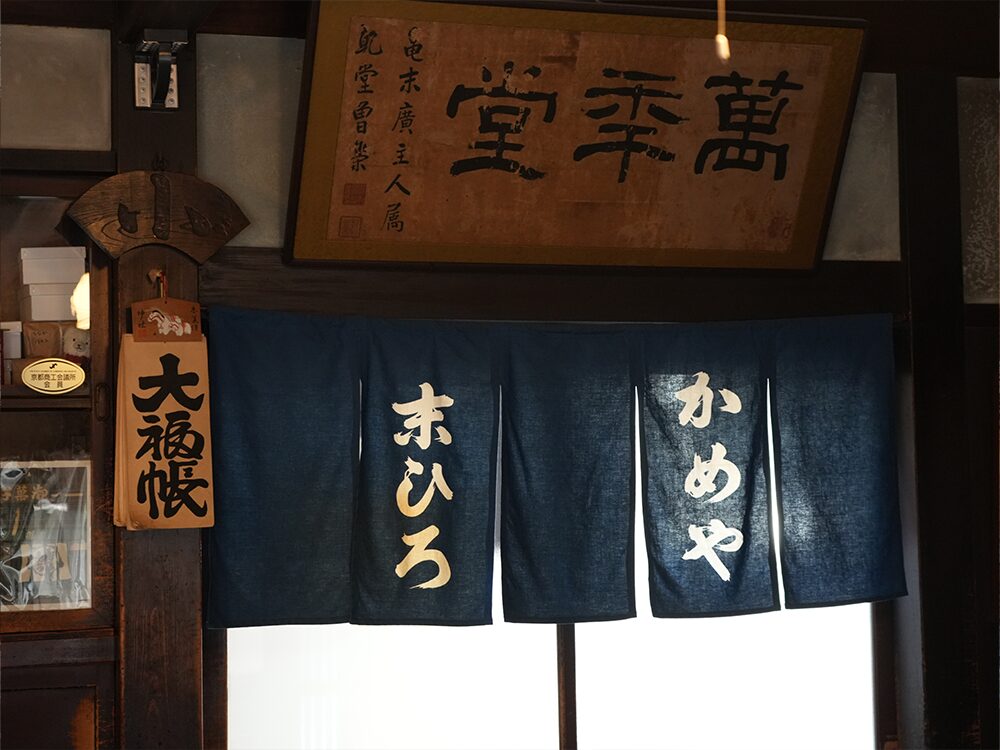

地下鉄烏丸御池駅から歩いて数分、歴史ある土蔵造りの建物が迎えてくれる「亀末廣」は、200年以上の歴史を誇る和菓子の名店です。1804年、初代・亀屋源助が伏見からこの地に移り住み、菓子づくりを始めたのがはじまり。その後、徳川家や宮中に菓子を納める御用達の「御菓子司」となり、現在も創業当時の建物と精神を受け継いでいます。

店先に掲げられた額縁には、かつて御所で使われた干菓子の木型が再利用されており、ただの店構えでは終わらない文化的な存在感を放っています。

亀末廣のもう一つの特徴はオンライン販売を一切行わないこと。「売って喜ぶより、買って喜ばれることが本望」という家訓を守り、すべて対面でのやり取りにこだわっています。手間のかかるこの販売方式こそが、亀末廣の信頼と格式の証でもあります。

店先に掲げられた額縁には、かつて御所で使われた干菓子の木型が再利用されており、ただの店構えでは終わらない文化的な存在感を放っています。

亀末廣のもう一つの特徴はオンライン販売を一切行わないこと。「売って喜ぶより、買って喜ばれることが本望」という家訓を守り、すべて対面でのやり取りにこだわっています。手間のかかるこの販売方式こそが、亀末廣の信頼と格式の証でもあります。

禅の美学を映した「一休寺」

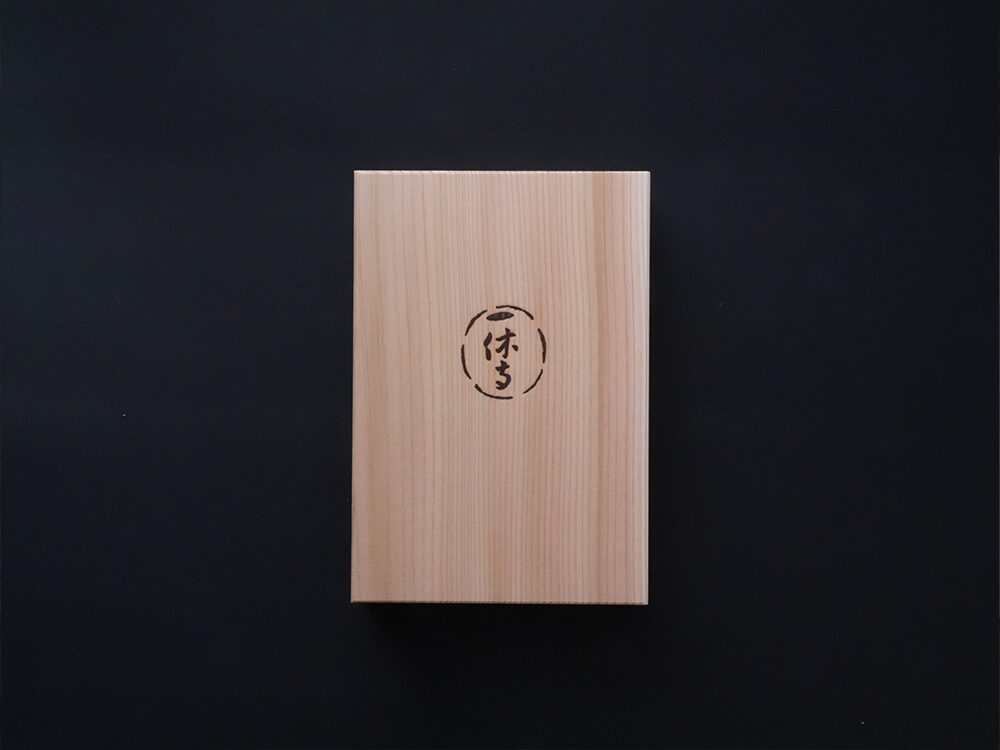

一休寺 2,300円

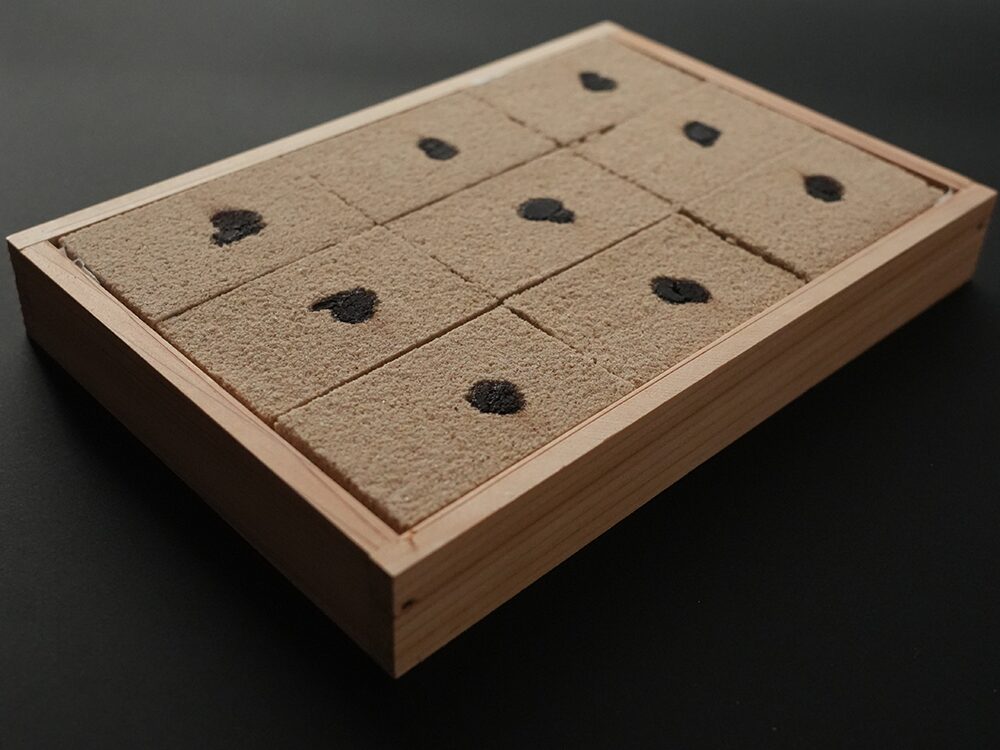

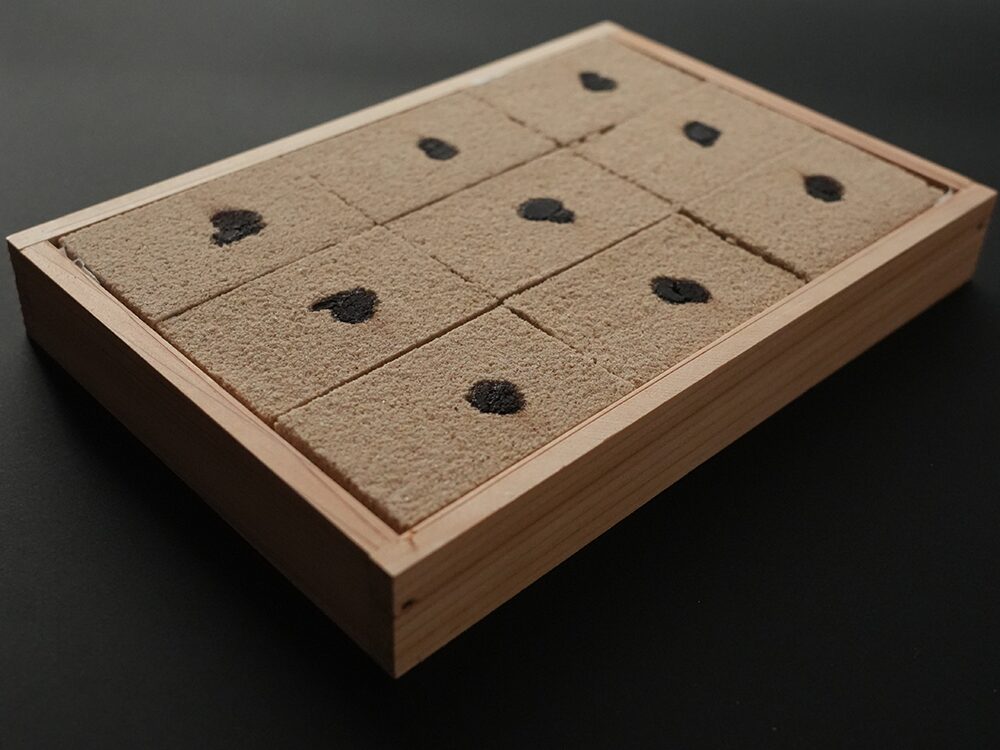

そんな亀末廣の商品の中でも、異色の存在として知られるのが「一休寺」という名の干菓子です。これは、京都府京田辺市の報恩庵一休寺で造られる「一休寺納豆」を使った、甘じょっぱい調和の菓子。1960年ごろに創製されて以来、長く親しまれてきました。

一休寺納豆は、大豆を蒸して塩漬けし、麹で発酵させた保存食。中国の豆鼓(トウチ)にルーツを持ち、かつては禅僧たちのタンパク源として重宝されていました。黒褐色で、見た目も香りもなかなか個性的。それを和菓子に仕立てた発想が、そもそも大胆です。

「一休寺」は、香ばしく煎った玄米粉と和三盆で仕立てた落雁の中央に、この納豆を一粒だけちょこんとあしらった菓子。見た目は極めてミニマルですが、口に入れるとまず玄米の素朴な風味が広がり、続いて和三盆の上品な甘みが舌をやさしく包み、一粒の納豆が放つ塩気がじんわりと重なり、最後には不思議と調和していく。

その味わいは、ただの菓子というより、一服のお茶とともに味わいたい「体験」です。コーヒーとも驚くほど相性がよく、洋と和を超えた感覚で楽しめるのも、このお菓子の面白さと言えるでしょう。

亀末廣では、同じ一休寺納豆を使った「絹のしずく」などのバリエーション商品も販売されていますが、いずれも店舗でしか購入できません。京都を訪れたからこそ出会える、という体験も含めて、旅の記憶に残る土産になることは間違いありません。

一休寺納豆は、大豆を蒸して塩漬けし、麹で発酵させた保存食。中国の豆鼓(トウチ)にルーツを持ち、かつては禅僧たちのタンパク源として重宝されていました。黒褐色で、見た目も香りもなかなか個性的。それを和菓子に仕立てた発想が、そもそも大胆です。

「一休寺」は、香ばしく煎った玄米粉と和三盆で仕立てた落雁の中央に、この納豆を一粒だけちょこんとあしらった菓子。見た目は極めてミニマルですが、口に入れるとまず玄米の素朴な風味が広がり、続いて和三盆の上品な甘みが舌をやさしく包み、一粒の納豆が放つ塩気がじんわりと重なり、最後には不思議と調和していく。

その味わいは、ただの菓子というより、一服のお茶とともに味わいたい「体験」です。コーヒーとも驚くほど相性がよく、洋と和を超えた感覚で楽しめるのも、このお菓子の面白さと言えるでしょう。

シンプルの中に宿る豊かさ

まるで禅寺の教えのように“足るを知る”佇まい。豪華さではなく、素材と構成の潔さが心を打ちます。亀末廣では、同じ一休寺納豆を使った「絹のしずく」などのバリエーション商品も販売されていますが、いずれも店舗でしか購入できません。京都を訪れたからこそ出会える、という体験も含めて、旅の記憶に残る土産になることは間違いありません。

店名 | 亀末廣 |

営業時間 | 09:00 - 17:00 |

住所 |

京都市中京区姉小路車屋町東入ル車屋町251 |

アクセス |

地下鉄 烏丸御池駅 徒歩約3分 |

定休日 | 水・日・祝日 |

電話番号 |

075-221-5110 |